Kalibergwerk Königshall-Hindenburg

- - - - - - Ein Link zu einer detaillierten Beschreibung von "Königshall-Hindenburg" - - - - - - - - - - - -__________________________________________________________________

Kaliwerk Königshall-Hindenburg

(Bis zu Beginn des Ersten Weltkrieges Königshall-Napoleon)

23.März 1905, Gründung der Gewerkschaft Königshall.

1909 - 1910 Aufschlussbohrung Nörtener Wald = 843 bis 850,64 m - sylvinitisches Hartsalz

1910 - 1911 Aufschlussbohrung Tückemühle - kein Kern gewonnen

1911 - 1912 Aufschlussbohrung Holzerode = 710 – 736 m - Camallitit

Nov. 1911-1914 Abteufen der Schächte Königshall u .Hindenburg

Endteufe 875m, 5m Durchmesser, Entfernung der Schächte 205m.

Juli 1912 Anschluss der Werksbahn an die Staatsbahn-Hannover/Kassel

1915 Beginn der Fremdstromversorgung.

Das Umspannwerk Grone lieferte mit einer 15.000-Volt Leitung

den Strom zu einer Trafostation auf dem Werksgelände.

Dort erfolgte die Umformung auf 5.000 Volt

Nov.1915 Beginn der Förderung von Rohsalz (20 % Kali)

In der Anfangszeit spielte die Handarbeit noch eine große Rolle.

Die auf Gleisen laufenden Hunte (Kipploren) wurden noch 1925 von Pferden gezogen,

die in unterirdischen Ställen versorgt wurden und nicht mehr ans Tageslicht kamen.

Sie wurden später von Dieselloks, dann von Großraumfahrzeugen auf Gummirädern

und schließlich von 1,5 km langen Gummitransportbändern ersetzt.

1922 Inbetriebnahme der chemischen Fabrik

Urlaub war karg bemessen. Nach 5jähriger Betriebszugehörigkeit gab es 3 Tage.

Das steigerte sich bis zu 14 Tagen, nach 25 jähriger Tätigkeit im Werk.

In der Kantine kostete ½ l Bier 0,15 RM und 1 l 40% Hardenberger Weizen 1 RM.

Laugeneinbruch am 25. JANUAR 1938, Streckendämme gemauert.

Die Grube wird am 6.Januar 1939 aufgegeben und versäuft total.

Auf Betreiben der Luftwaffe verkauft 1941 die Burbach-Kail AG die oberirdischen Werksanlagen an die Aerodynamische Versuchsanstalt (AVA) in Göttingen.

Auch das Schloß Löseck, die beiden Rodemühlen und die 3 betriebseigenen Wohnblöcke im Rodetal werden verkauft.

Nur an den beiden Schächten mit je 100qm Fläche und ihren Abbauverträgen hält sie gegen den Widerstand der AVA fest.

In der ehemaligen Salztrennungsanlage wurde ein Hochgeschwindigkeitswindkanal betrieben.

Ein Grenzschichtkanal in einem angrenzenden Gebäude.

In dem Salzspeicher III wurden Bauteile für einen Überschall-Windkanal (Mach-Zahlen zwischen 1,2 und 5) errichtet.Er ging nicht in Betrieb, da wichtige Bauteile nicht geliefert wurden.

Nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges, erteilte die britische Militärregierung schon am 1. August 1946 die Genehmigung zur Wiederaufwältigung der Schächte und Grubenanlagen, da Kalisalze dringend benötigt wurden

.

29.101948 Beginn der Schachtsümpfung und Abdichtungsarbeiten.

November 1949 beide Hauptschächte erfolgreich abgedichtet

Dezember 1949 Zwei neue Hauptstrecken im Jüngeren Steinsalz ausgesetzt und je 750m aufgefahren.

Aug. bis Nov. 1950 Abteufen Blindschacht 1

Juli bis Sept. 1951 Abteufen Blindschacht 2

Nach dem Rückkauf des Geländes kam es zur Wiederaufnahme der Produktion.

Der Grubenbetrieb Königshall-Hindenburg war in den 50.Jahren die"Wiege der Mechanisierung der heutigen Salzbergwerke ".

Der Windkanal im Speicher III wurde 1949/50 gesprengt.

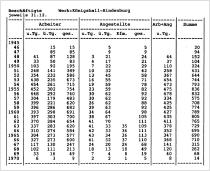

Belegschaft 1955: unter Tage 475, über Tage 361 gesamt 836!

1957 erneuter Laugeneinbruch mit starken Schwefelwasserstoffgasen verbunden.

24. Juni 1957 Grubenbaue des Feldes II Kö.-Hi. müssen aufgegeben werden.

Juli - Aug. 1957 Blindschächte 1 und 2 abgedichtet.

Juli – Okt. 1957 Zwei neue Hauptstrecken im jüngeren Steinsalz angesetzt und je 1000m aufgefahren.

Nov. 1957 – März 1958 Abteufen Blindschacht 3

Okt. – Dez. 1958 Abteufen Blindschacht 4

22. April 1958 Aufnahme der Kalisalzförderung

1959 Bau des 90m hohen Schornstein für das Kraftwerk.

1962 bis 1967 zwei neue Hauptstrecken im jüngeren Steinsalz für Projekt Feld IV je 1000m

Wendel abwärts auf das Lager aufgefahren.

1960-1966 durchschnittlich 650.000 t Rohsalz Förderung.

Vielfach wurden bis zu 1.000 t, d.h. mehr als 60 Waggons zum Bahnhof Nörten

und von dort weiter zum Bremer Hafen abtransportiert und in alle Welt verfrachtet.

1962 Inbetriebnahme der Bromfabrik.

Bau eines 120 m Schornstein für die chemische Fabrik.

1966 Abbau der Bromfabrik.

Obwohl das Werk von 1957 - 1961 mit 80 Million DM zu einem der modernsten Bergwerke Deutschlands erneuert wurde,

folgte am 21 Februar 1969, trotz guter Rohsalz Qualität, die Stilllegung.

Bis zum Frühjahr 1971 zogen sich die Versatzarbeiten und die Abtransporte von verwertbaren Materialien hin.

Die ½ Hälfte der Abraumhalde (Rückstandsberg heute begrünt) wurde wieder untertage eingespült.

Bis 1975 verfüllte man die Schächte und brach die zugehörigen Tagesanlagen ab.

Abbruch der Tagesanlagen, Verkauf von Grubenbüro, Kaue, Verwaltung.

1982 Ohtober, Sprengung der Schornsteine.